2015年11月4日召开的国务院常务会议特别提出,要“加快推进‘僵尸企业’重组整合或退出市场,加大支持国企解决历史包袱”。积极落实会议精神,勿让“僵尸企业”继续影响经济健康运行,对促进国有企业挖潜增效、优化产业结构,显得重要而迫切。

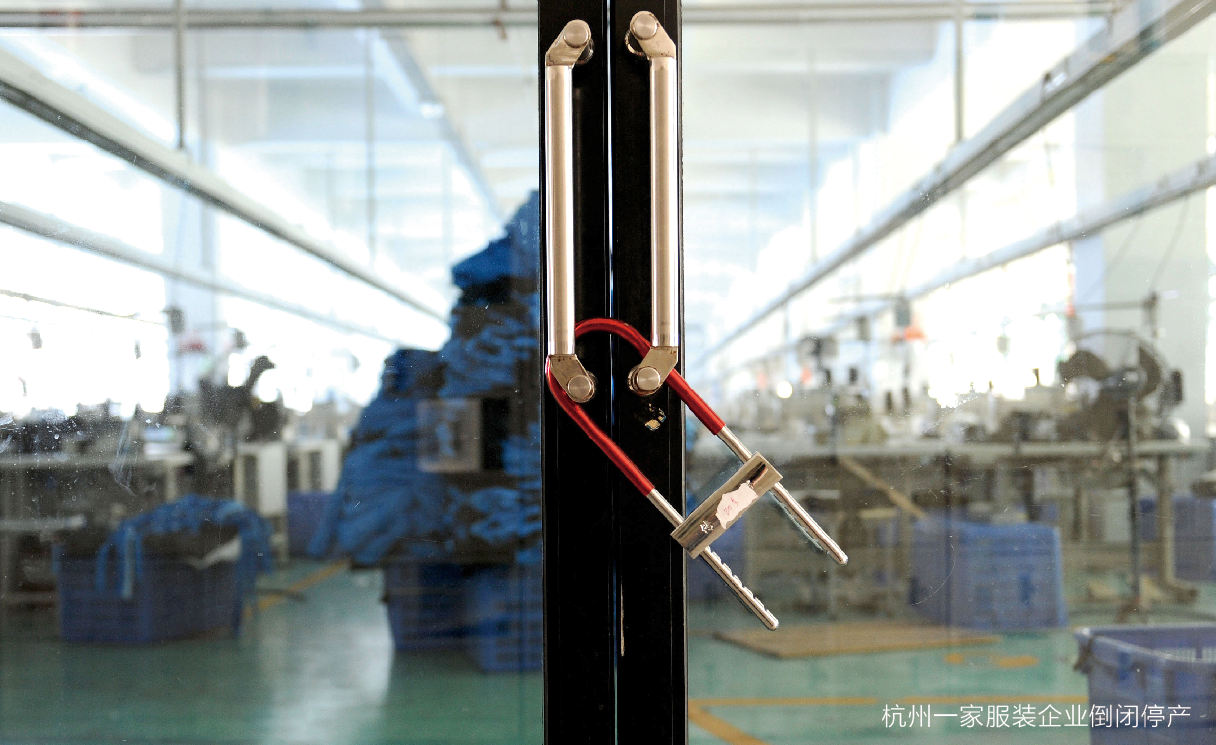

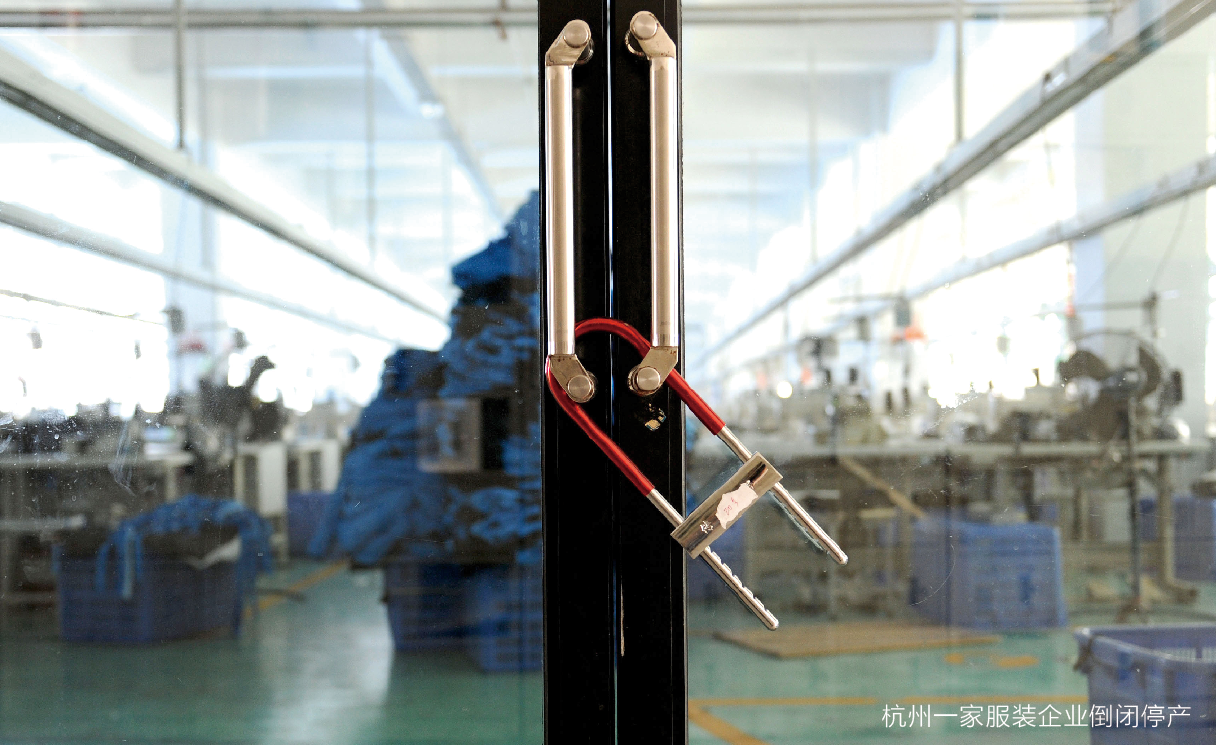

“僵尸企业”主要是指一些管理不善、效益不佳,依靠集团母体企业支持和政府主管部门照顾而勉强生存的企业。业务基本停顿或基本没有经营业务,但仍占用大量资金、土地等宝贵资源。其成因主要有三:一是企业通过剥离改制,将不良资产、债务、历史包袱遗留在原企业形成的“僵尸企业”,目前尚未关闭破产或清算注销;二是指由于历史包袱重或企业经营不善等原因,致使企业无法经营,处于停产状态,且确实难以改制的困难企业。三是由于各种特殊原因,如80年代“全民经商”,各机关单位、军队办的一些“皮包公司”,以及因特殊原因办的一些“空壳公司”。

据统计,目前全国共有“僵尸企业”一万多户,各种负债五千多亿,涉及职工二百多万人,其中离退休职工一百多万人,欠缴社会保障资金三百多亿元,很多职工未纳入社保,生活困难。分行业情况看,“僵尸企业”较多集中在工业、建筑业、商贸业、服务业、房地产业。地域分布看,东北、及东中部地区较为集中,超过70%。

“僵尸企业”存多重危害

“僵尸企业”成母体经营风险源。有的“僵尸企业”是原企业改制上市时剥离的资产质量较差的非主业企业,被剥离出来的经营业务陷于困境,债务纠纷、法律纠纷不断。为了维护集团公司母体稳定,只好采取上市公司与“僵尸企业”关联交易的方式,对其进行“输血”,给集团公司和上市公司带来了经营风险和法律风险。

“僵尸企业”成防控国资流失盲区。“僵尸企业”长期游离于集团主业外,脱离集团和监管机构的监管,资产质量差,且多数沉淀在管理层级的二、三级以下,经常出现产权归属不清、管理混乱的问题,资产管理基本处于失控状态,国有资产保值增值责任无从落实。

“僵尸企业”钻漏洞违规经营。一些商贸领域的“僵尸企业”是上世纪80年代“全民经商”时期形成的“皮包公司”,其迫于人员压力、生存需要不得不继续从事“空买空卖”、偷税漏税等违法活动,有些企业钻法律法规的漏洞,违规经营,破坏了国家正常经营秩序和市场秩序,对国有企业形象造成十分恶劣的影响。

“僵尸企业”损害职工权益现象突出。在“僵尸企业”失去收入来源的情况下,拖欠职工工资、社保情况严重,职工的切身利益得不到保障,企业留守人员也因长期在公司体制外,工作积极性不高。由于职工生活保障程度低,各类矛盾突出,严重影响职工队伍稳定,职工上访层出不穷,成为社会不稳定的重大因素。

清理“僵尸企业”障碍大

长期欠税,税务负担沉重。“僵尸企业”长期欠税,加上滞纳金和罚金,对其继续生存造成很大压力。而这些公司的清算和破产,又需要税务部门的完税证明,影响“僵尸企业”的清理。有些“僵尸企业”清理关闭时,因会计制度调整等因素产生处置收益调增母公司纳税所得额,处置时产生的投资损失在下属公司很难被确认,无法税前扣除,导致税收过重。

债权债务不清,追缴困难。“僵尸企业”债权债务不清,民事经济诉讼较多,有的甚至涉及刑事诉讼,在诉讼不能结束的情况下,工商无法注销。部分“僵尸企业”因历史原因,部分债权(包括应收财款)账龄过长,依据不足、资料缺失,导致债权诉讼瑕疵,追缴困难。一些企业诉讼执行中止,又无法达到核销要求,致使“僵尸企业”难以清理。

土地房产权难变现。由于历史问题,有些“僵尸企业”土地手续不全,有些则根本没有土地手续,致使“僵尸企业”土地难以变现或做其他利用,补全土地手续的成本过高,影响了“僵尸企业”清理工作的进度。有的“僵尸企业”为原部队企业划转或政府划拨等历史原因形成的资产,这些企业存在土地房屋手续不全的现象,一旦注销就会丧失主张产权的权利,另外划拨土地的资产处置也存在政策性障碍。

对外投资“一团乱帐”。“僵尸企业”在长期经营中,档案不全、资料混乱,对外投资基本是“一团乱帐”,影响“僵尸企业”清理工作。有的“僵尸企业”当时成立公司时出资不到位、且无法联系现有股东,导致无法改制或者清算。有的“僵尸企业”出资不实,代持股、个人名义持股等情况,对外投资基本状况不详,股东清算责任风险较大。

职工安置费用难承受。“僵尸企业”资产质量差、经营效率低,难以交给地方,对离退休职工及困难职工的影响很大。清理这些“僵尸企业”不仅需要解决职工转换身份所需资金、补齐各项社保外,还需解决在职职工货币补差以及退休职工住房补贴,以及离休人员的费用,金额较大,企业难以承受。

除以上问题以外,“僵尸企业”还面临着其他一些问题和困难。如有的军工企业由于军品任务的特殊性,仍然需要用“僵尸企业”的名义和相应的资质去争取军品任务,“僵尸企业”承揽军品任务后再转包给经营性资产主体公司,形成上市公司与“僵尸企业”的大量关联交易。目前,由于上市公司不能作为国拨技改经费的申请主体,仍需用“僵尸企业”的名义去申请国拨技改经费,技改验收后,形成的主要资产由上市公司有偿租用。此外,为稳定军品型号科研队伍,“僵尸企业”需要承担军品行业离退休人员相关费用及各类补贴。

分批清理“僵尸企业”

解决国有“僵尸企业”问题,我们应该本着尊重历史、正视企业现实困难,从盘活国有资产、维护稳定的大局出发,先易后难,先盘活存量资产,用好增量,根据企业的自身条件和情况,分批清理解决。

具体操作中,可以按照以下次序加快清理工作:对具有一定重组价值的企业,着重破产重组、盘活存量资产;对基本具备“走人”条件的企业,着重采取“人资分离”的方式,以职工安置为主;对化解债务有契机的企业,着重债务化解,释放抵押或质押资产,逐步变现资产安置职工。可考虑在中央和地方政府层面设立专项资金,以相关政策配合,解决“僵尸企业”问题。

多部门协同作战。“僵尸企业”问题不仅涉及国有企业改革发展问题,也涉及社会安定、职工权益保障等问题,需要政府多部门协调,解决政策配套问题。需要集合国资委、财政部、国土资源部、人力资源和社会保障部、住房和建设保障部、银监会、工商总局、税务总局等,形成多部门协同作战的工作体系,协调一致,出台相关政策,调动企业和地方政府的工作积极性,采取切实措施解决有关问题。

扭转“固化存量、优化增量”思想。在改制过程中,只要依循优质资产、主业资产改制的部分改制方式,就不可避免地会形成新的“僵尸企业”。“僵尸企业”行业和地域分布特点充分说明了“僵尸企业”形成的历史因素:我国东北、东、中部地区,传统工业制造行业、商贸服务业是我国国有企业改革的先行地区和行业,由于当时政策不配套、改制不规范等因素,导致“僵尸企业”形成较多。因此,国有企业改制重组如若仍以“固化存量、优化增量”思想继续,就会不断出现新的“僵尸企业”。

设立改革专项资金,支付改革成本。清理“僵尸企业”需要有大量人力和资金的投入,完全依靠企业自身的力量并不现实。需要中央有关部门、集团企业母体、地方政府及“僵尸企业”自身多方努力。为此,建议设立改革专项资金,筹集改革资金,支付改革成本,尽可能地用最小的资金带动、盘活更多资产、化解更多债务、解决更多职工问题。

利用资产平台加快处置资产债务。充分发挥国有资本投资、运营公司及各类资产平台的功能,通过市场化资本运作,对“僵尸企业”有效资产进行重新资源整合、化解债务、分流人员。同时通过托管、资产置换、破产等市场化方式,实现低效、无效资产的有序退出,从而达到“僵尸企业”与母体企业的彻底隔离和退出的目的。此外,需要加大企业集团之间、企业内部托管的力度,并给予政策支持。

以国有资本预算为手段,调动国资监管部门主动性。彻底解决“僵尸企业”问题,是加快国有企业产业布局和结构调整的重要举措。要充分调动各级国资监管部门工作的主动性和积极性,通过国有资本预算和业绩考核手段,对“僵尸企业”的处理给予一定政策补贴,特别是对业务单一,无其他收入来源,靠自身实力难以承担不断扩大亏损的“僵尸企业”给予一定政策性支持,拨付专项资金或以补充集团公司资本金的方式解决此类问题。

加强集团公司母体风险管控,防范于未然。由于“僵尸企业”多数存在于集团公司管理层级的二级、三级及以下,集团公司母体企业需要进一步加强全面风险管理,切实加强对子企业的管控。由于“僵尸企业”债权债务复杂,有些还处于经营状态,需要集团公司切实加强风险防控,特别是要注意“僵尸企业”经营以及清算过程中,对集团公司可能带来的风险,并做好预案,对风险防范于未然。

及时化解职工安置问题。全国“僵尸企业”涉及人员众多,这些人员多数生活困难,还有很多人员未纳入社会保障,维稳压力较大。在面对“僵尸企业”问题上,国有企业应始终坚决实践科学发展观,把和谐稳定放在第一位,努力解决困难职工问题。此外,在解决“僵尸企业”问题上,也可能会出现职工不满、短期利益和长期利益、个人利益和企业利益不一致的情况,甚至会出现新的矛盾,需要在深化改革的过程中,做好各种预案,及时化解矛盾。

(王绛 国务院国资委研究中心,欧云 新疆巴州国资委)